Azougui et la vallée de Teyart : archéologie, patrimoine développement

En janvier 2025 s’est tenue la première campagne de terrain du programme Azougui et la vallée de Teyart : archéologie, patrimoine développement. Résultat de quatre années de démarches et de concertations, cette mission (la MAAT) marque la renaissance de la discipline archéologique dans un pays, la Mauritanie, où la dernière fouille d’ampleur s’est tenue en 1981. Dans un paysage scientifique, académique et patrimonial fragile, le projet Azougui résulte d’une convention de partenariat entre l’équipe Islam médiéval de l’UMR Orient & Méditerranée, de l’IMRFPC, opérateur historique de l’archéologie en Mauritanie, et l’université de Nouakchott. Il a pour ambition de relancer les travaux archéologiques sur l’histoire médiévale et urbaine du désert mauritanien ; de contribuer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine archéologique mais aussi naturel et culturel de la vallée de Teyart ; de servir de levier à une action de développement, notamment économique et social au niveau local, et académique au niveau national.

Contexte historique et géographique

Vue panoramique de la vallée de Teyart et de la palmeraie d’Azougui : le site archéologique se situe à l’extrême gauche de l’image (cliché MAAT)

Le site archéologique d’Azougui se niche au coeur de la vallée oasienne de Teyart, entaillant profondément les reliefs tabulaires du massif de l’Adrar, au nord de la Mauritanie, en plein desert du Sahara. Établi à la confluence de plusieurs oueds, bénéficiant d’un aquifère accessible à peu de profondeur, le site d’Azougui s’est développé dans un refuge écologique qui a favorisé le maintien de populations dans cet espace depuis l’apparition du Sahara et l’arification extrême de la region il y a 5000 ans. Localisé à quelques kilomètres seulement de la ville moderne d’Atar, fondée quant à elle dans le courant du XVIIe siècle, Azougui est mentionné à quatre reprises dans la littérature arabe d’époque médiévale.

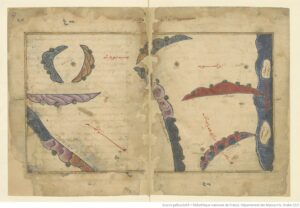

Al-Bakrî (mi XIe s.) est le premier à citer ce toponyme : il en fait une forteresse (hisn), entourée d’une vaste palmeraie, se dressant au cœur de la « montagne des Lamtûna » – aujourd’hui assez unanimement identifiée comme le massif de l’Adrar – et érigée au milieu du XIe s. sur ordre d’un guerrier noble de cette tribu, au moment de conflits opposant son groupe aux Guddala, premiers prosélytes almoravides, qu’ils finiront par rallier. Un siècle plus tard al-Idrîsî précise cette première description sommaire en qualifiant désormais Azougui de véritable ville (medina), implantée sur les routes marchandes transsahariennes, notamment sur les axes Nûl-Takrûr et Sijilmassa-Ghana. Deux dernières mentions d’Azougui seront faites quelques décennies après al-Idrîsî dans la littérature hagiographique maghrébine : Ibn Bashkuwâl et Al-Tâdilî rapportent, à peu d’années de distance, l’identité d’un qâdî, Abû Bakr al-Muradî al-Hadramî, placé à Azougui par l’émir almoravide Abû Bakr ibn ‘Umar, où il meurt en 1095. À partir du XIIIe s., le toponyme disparait progressivement de la littérature médiévale arabe sans plus aucune citation originale.

Carte tirée de la copie de la Bnf de la Géographie d’al-Idrisi représentant l’ouest du Sahara et figurant, en bas à droite de l’image, le site d’Azki/Quqdam, protégé par les lignes de falaises de l’Adrar (cliché BnF)

Ce n’est que sept siècles plus tard qu’Azougui fait une réapparition remarquée dans la culture littéraire, mais désormais au sud du Sahara, dans les écrits historiques des émirats maures, compilés, au XIXe s. à partir de la collecte des traditions orales. S’y dessine une histoire locale d’Azougui, structurée autour du personnage mythique de l’imâm Hadramî, une figure désormais légendaire lointainement inspirée du qâdî almoravide médiéval et autour de laquelle vont se développer, sous l’impulsion d’un dévot mystique local actif au milieu du xviie s., des rites de visites pieuses, dirigées vers l’emplacement supposé de la tombe du dit imâm, précisément sise à Azougui. Revendiquée comme marqueur identitaire, lignager et territorial fort, la tombe de l’imâm Hadramî cristallise ainsi encore aujourd’hui dans la région immédiate d’Atar des rivalités locales, vives ou plus symboliques, en termes d’appropriation foncière et de légitimation politique, dans un contexte désertique où les terres arables et les ressources en eau sont finies et donc prisées.

Intérêt scientifique et problématiques archéologiques

Cliché daté de 1981 des fouilles ouvertes par D. Robert-Chaleix et B. Saison, dans la zone de la qasba, au centre du tell archéologique (cliché D. Robert-Chaleix, archives IMRFPC)

Si Azougui a suscité un certain nombre d’enquêtes anthropologiques, dédiées à la relation de l’agglomération à la sacralité, il n’en est pas de même pour l’histoire ancienne du site qui n’a pas suscité de littérature abondante. La quasi inexistence de références textuelles au sujet de l’Azougui médiévale représente bien évidemment le premier obstacle à la reconstruction du passé de la région. En 1980-81, un court programme archéologique mené par une équipe française (D. Robert-Chaleix et B. Saison), a néanmoins révélé toute la potentialité du site : quelques sondages, quoique spatialement réduits, ont en effet prouvé l’existence d’un tell archéologique d’une superficie estimée à environ 10 hectares, occupé anciennement et durablement, depuis les Xe-XIIe s. jusqu’aux environs des XVIe-XVIIIe siècles. Le rapport de fouille conservé de cette campagne de quelques semaines évoque une puissance stratigraphique d’environ 3 m et plusieurs niveaux d’aménagements architecturaux en pierre, de type urbain, où se côtoient du matériel céramique local et du mobilier d’importation lointaine (Maghreb très probablement). Après un possible hiatus situé aux environs du XIVe s., un dernier niveau d’aménagement de nature différente se met en place au sommet de l’enchaînement stratigraphique en la présence d’une vaste structure de type fortifié, qui passe depuis lors pour une qasba, même si la nature de cet édifice n’est en réalité pas établie à ce jour. Cette enceinte pseudo-carré de 100 m de côté, remonte à une période imprécisément située entre le XVe et le XVIIIe s. et affleure aujourd’hui en surface du site tandis que l’ensemble des autres vestiges, plus anciens, sont à ce jour profondément enfouis et invisibles.

Le premier objectif du projet Azougui est bien sûr d’historiciser cette agglomération saharienne méconnue. Le site présente en effet un intérêt archéologique de premier plan puisqu’il comporte une puissance stratigraphique couvrant assurément plusieurs siècles, depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours : il offre ainsi la possibilité de percevoir les sociétés humaines sur la longue durée, depuis la mise en place de la palmeraie jusqu’à l’époque contemporaine, et d’aborder des problématiques variées relatives aux modalités d’occupation de l’espace, aux économies de subsistance, aux pratiques sociales et culturelles, aux savoir-faire et compétences techniques, à l’art et aux productions culturelles, à l’histoire sanitaire et démographique, et à l’impact et l’adaptation de ces groupes à leur environnement naturel. La singularité ici de ces problématiques, par ailleurs habituelles en archéologie, est qu’elles touchent une population sans écrit et donc à ce jour totalement écartée de l’histoire, dans un espace, le Sahara, lui-même historiquement et académiquement tenu pour marginal, en dépit de son poids culturel, économique et politique considérable – tout particulièrement à travers sa gestion du commerce transsaharien – à l’échelle de toute l’Afrique et de l’Europe. Cette recherche archéologique revêt donc un caractère exceptionnel, ce qui constituera un précieux jalon dans la progression des connaissances sur l’histoire du Sahara ancien.

Au-delà de l’histoire locale, l’exploitation du site d’Azougui pourrait également permettre de mettre en place une typo-chronologie de la culture matérielle régionale dans le but de servir, par la suite, de mobilier de référence à l’interprétation et à la datation d’autres sites archéologiques de l’Adrar – souvent bien plus célèbres qu’Azougui – et qui pourraient à l’avenir être étudiés (Ouadane et Chinguetti notamment, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO). En effet, dans une situation académique actuelle où l’archéologie des périodes historiques n’existe pas en Mauritanie, ni en tant que pratique scientifique, ni en tant qu’enseignement académique, il n’existe actuellement aucune connaissance relative à la culture matérielle régionale aux époques historiques : Azougui pourrait ainsi constituer un point d’ancrage au développement de l’archéologie dans l’Adrar.

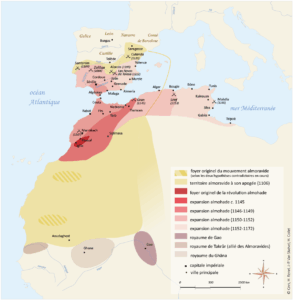

Carte des empires berbères soulignant la région d’Azougui comme l’un des berceaux du mouvement almoravide (image Atlas des Mondes Musulmans médiévaux)

Mais l’objectif principal du programme Azougui dépasse de loin l’échelle locale et ses résultats sont attendus à une échelle plus vaste, celle de l’histoire transsaharienne. En effet, à l’avenir, en comparant les connaissances produites à Azougui, l’ambition de ce projet est d’insérer ces données locales à une réflexion d’ordre régional, incluant le Sahara entier et ses rives maghrébines et sahéliennes. L’enjeu sera de replacer l’histoire de Teyart dans l’histoire almoravide mais aussi, et surtout, dans le processus d’islamisation du continent africain, dans le parcours de diffusion de l’agriculture oasienne, dans le cycle mondial de la domestication du palmier-dattier et du dromadaire, ou encore dans les dynamiques de valorisation des paysages sahariens et dans l’histoire climatique et environnementale du continent. En raisonnant de manière macroscopique à partir du cas d’Azougui, l’ambition finale de ce programme est de penser le Sahara comme un espace culturel autonome et cohérent, traversé par ses propres dynamiques, et relié aux mondes méditerranéens et sub-sahariens par des passerelles commerciales, intellectuelles et techniques qui le placent en position d’entité historique à part entière.

Cette démarche d’historicisation de sociétés restées dans un angle mort de la recherche, en se concentrant plus particulièrement autour d’un territoire, le Sahara de l’ouest (Maroc, Mauritanie, Mali, Algérie), et d’une période, les Xe et XIIIe siècles, soit les environs du siècle almoravide, sera enfin l’occasion d’évaluer le poids réel et l’influence véritable ou fantasmée de la poussée almoravide sur les régions sahariennes, tant d’un point de vue économique (commerce, artisanat, agriculture), que social (urbanisation, islamisation, arabisation, migrations) ou encore environnemental (essor oasien, modulations climatiques).

Méthode, mise en œuvre et premiers résultats

Le site archéologique d’Azougui se présente sous la forme d’un tell d’environ 10 hectares, implanté sur la rive sud de l’oued Teyart, et dont les limites physiques ne sont pas à ce jour précisément connues. Il est aujourd’hui en grande partie occupé par le village moderne d’Azougui qui s’est développé depuis les années 1970 et la sédentarisation massive des populations maures de Mauritanie, sur un espace auparavant totalement inoccupé. La quasi-totalité de l’emprise du tell relève aujourd’hui du domaine de la propriété privée : l’espace est ainsi divisé en une multitude de parcelles, occupées par de l’habitat, des cultures, des friches ou des espaces de pacage. Une superficie importante de ces terrains appartient à un seul grand propriétaire, tandis qu’une proportion notoire d’autres parcelles appartient à des membres proches de sa famille. Un dernier tiers des terrains relève de petites propriétés individuelles.

Vue aérienne du village d’Azougui soulignant la faible densité de son bâti, avec au premier plan la parcelle de la qasba, où se développent les fouilles depuis janvier 2025 (cliché MAAT)

Les travaux archéologiques menés 1980-81 ont produit une première évaluation de la puissance du gisement, de son profil stratigraphique et de sa chronologie globale. Mais l’étroitesse des zones de travail n’a pas permis de comprendre la fonction, et donc l’histoire, des espaces étudiés. Il est donc désormais nécessaire, pour dépasser les conclusions de ces premiers travaux de procéder à une fouille en aire ouverte afin de comprendre la fonctionnalité des espaces mis au jour, et d’étudier parallèlement plusieurs secteurs distincts et éloignés les uns des autres, afin de cerner l’organisation globale du gisement et son éventuelle polysémie. Cette stratégie ne s’oppose toutefois pas à l’occupation actuelle des lieux : car si l’emprise du village contemporain ne permettra jamais d’avoir accès à l’entièreté du site archéologique, de vastes espaces laissés en friche aux interstices des espaces lotis, constituent des cibles privilégiées pour des fouilles, qui pourraient se ainsi développer sur plusieurs milliers de mètres carrés contigus.

Vue aérienne générale de la zone fouillée en 2025 organisée en 4 sondages limitrophes, localisés à proximité des fouilles anciennes (cliché MAAT)

Une longue étude de faisabilité, conduite à Azougui et dans les institutions mauritaniennes entre 2019 et 2024 a permis de recueillir toutes les autorisations administratives et tous les accords de propriétaires nécessaires au lancement des fouilles archéologiques. C’est ainsi que la Mission Archéologique d’Azougui a lancé avec succès sa première campagne de terrain en janvier 2025 : cette première mission exploratoire a permis de réunir une équipe de travail opérationnelle, de nouer des relations de confiance avec les riverains, de définir des méthodes de fouilles adaptées à la pédologie sableuse extrêmement instable du site et enfin de certifier de la potentialité historique du gisement. Les travaux ont été conduits à peu de distance des premiers sondages réalisés en 1980-81 afin d’en préciser la portée scientifique et d’initier l’étude du monument aujourd’hui emblématique du village : sa « qasba ». Au regard de l’ampleur du gisement, et de la multiplicité des problématiques soulevées, l’objectif de la Mission d’Azougui est de développer l’étude du site sur a minima une décennie.

Autres axes du projet : patrimoine et développement

Exemple d’enchainement stratigraphique montrant le caractère dense du gisement urbain d’Azougui (cliché MAAT)

Si la majorité des habitants d’Azougui a conscience de l’existence, sous son village, d’un site archéologique et souhaite attirer des visiteurs grâce à cet argument touristique, rien n’est actuellement perceptible de ce patrimoine historique considérable. L’ambition de la Mission Archéologique d’Azougui est, parallèlement à la conduite de ses travaux scientifiques, d’accompagner de manière rigoureuse, respectueuse et durable la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique du village tout en participant activement au développement d’une offre éducative et touristique solide s’appuyant sur ses travaux

Travail de conservation préventive (ré-enfouissement partiel) sur les vestiges fouillés en 2025 en vue de leur future mise en valeur patrimoniale (cliché MAAT)

Enfin, le projet Azougui repose pour le moment exclusivement sur les compétences d’experts étrangers, en raison de la disparition, depuis plusieurs décennies, de la discipline archéologique du paysage académique de Mauritanie. C’est pourquoi le programme Azougui est d’ores-et-déjà organisé en un chantier-école afin de porter son concours à la Mauritanie dans une entreprise de redéveloppement de la filière académique de l’archéologie. De fait, ce chantier-école sera prochainement intégré à une formation professionnalisante de niveau Master, en cours d’élaboration et conçue conjointement par l’équipe d’Azougui et par l’université de Nouakchott.

Accueil et formation d’étudiants mauritaniens au sein du chantier-école au cours de la campagne de 2025 (cliché MAAT)