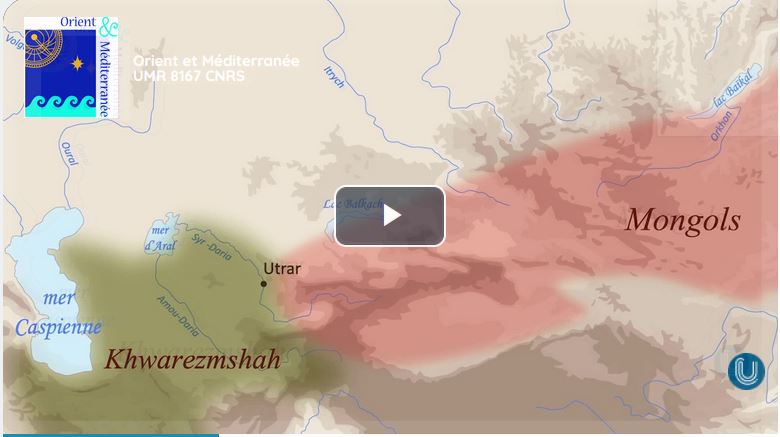

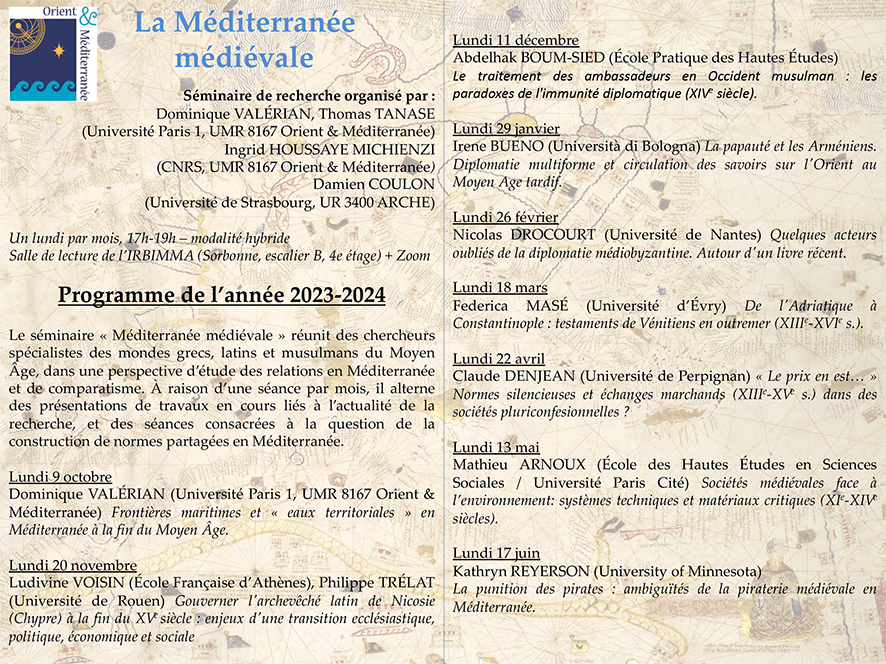

Orient & Méditerranée est une Unité Mixte de Recherche, UMR 8167 en Sciences historiques, philologiques et religieuses, associant le Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, Sorbonne Université, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École Pratique des Hautes Études et le Collège de France.

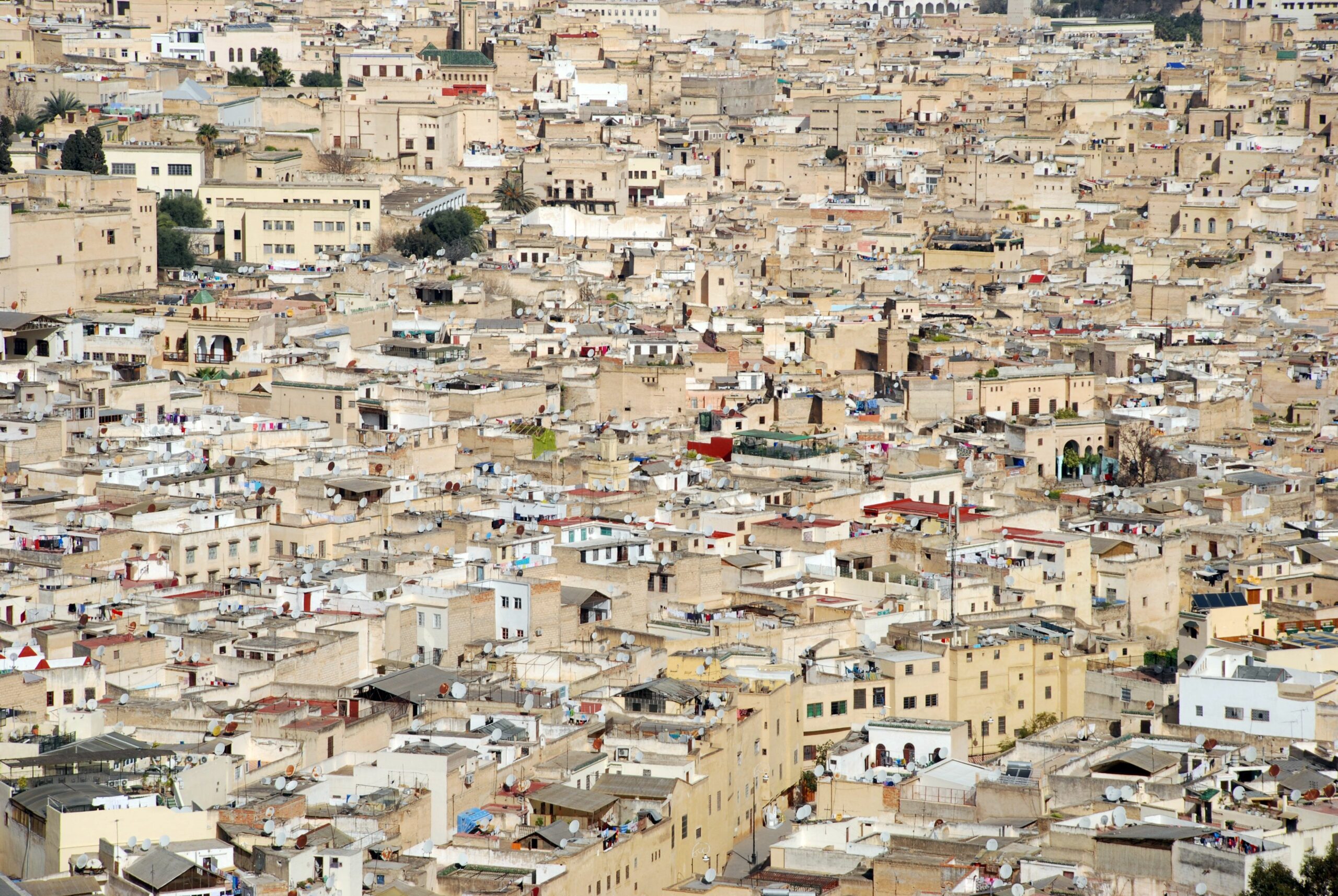

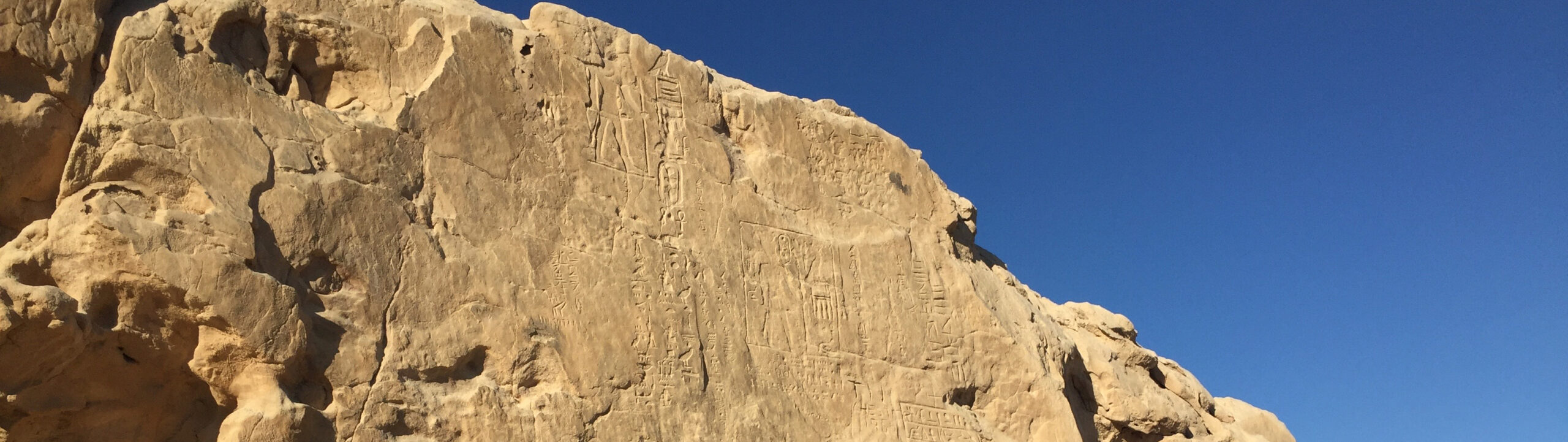

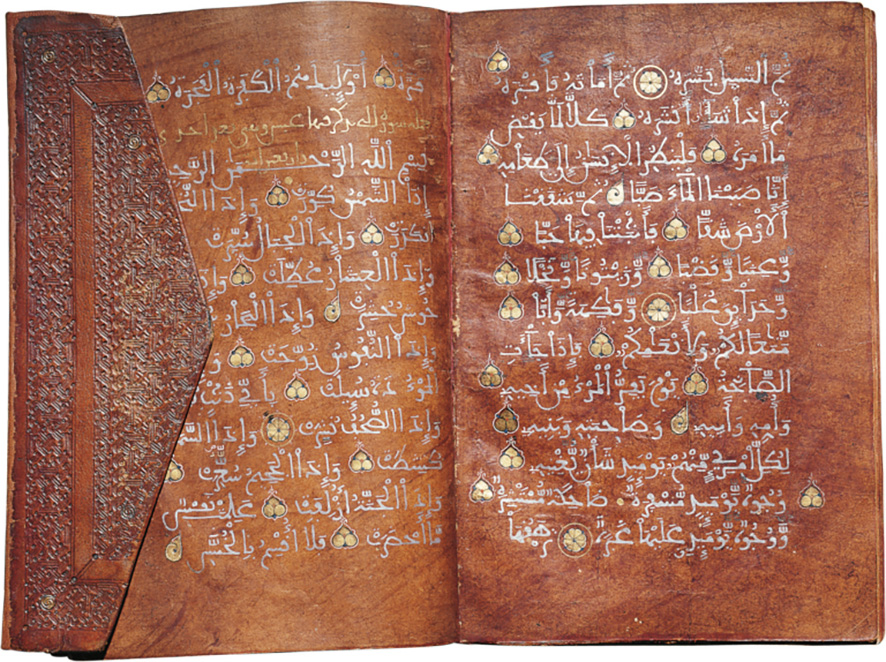

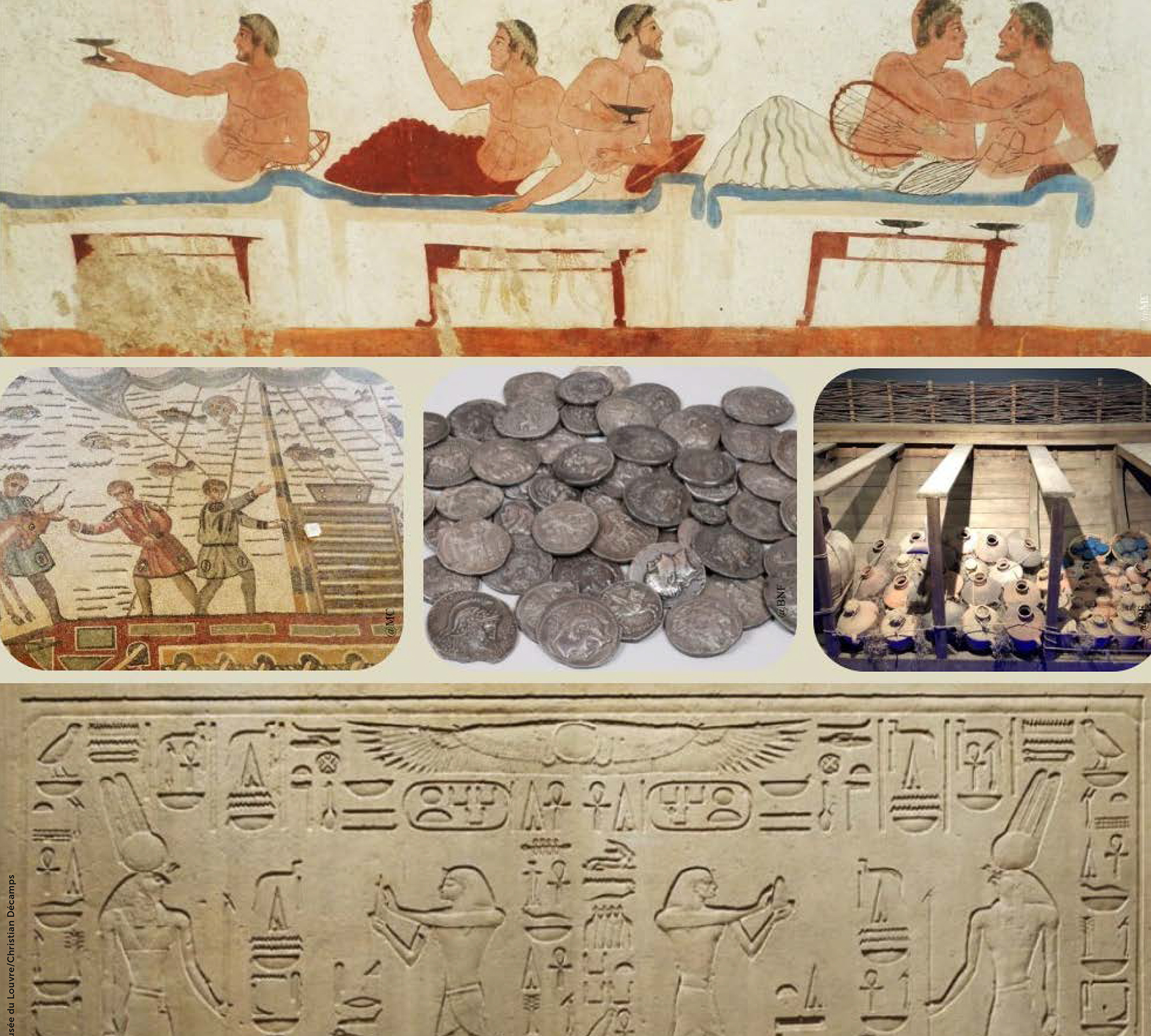

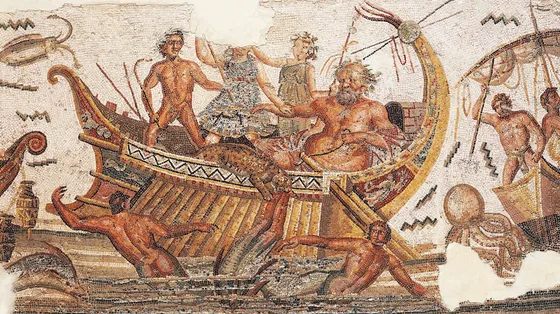

Les recherches portent sur le Proche-Orient et le Monde méditerranéen dans l’ensemble des disciplines des sciences humaines aux époques antique et médiévale.

L’Unité rassemble six équipes de recherche.

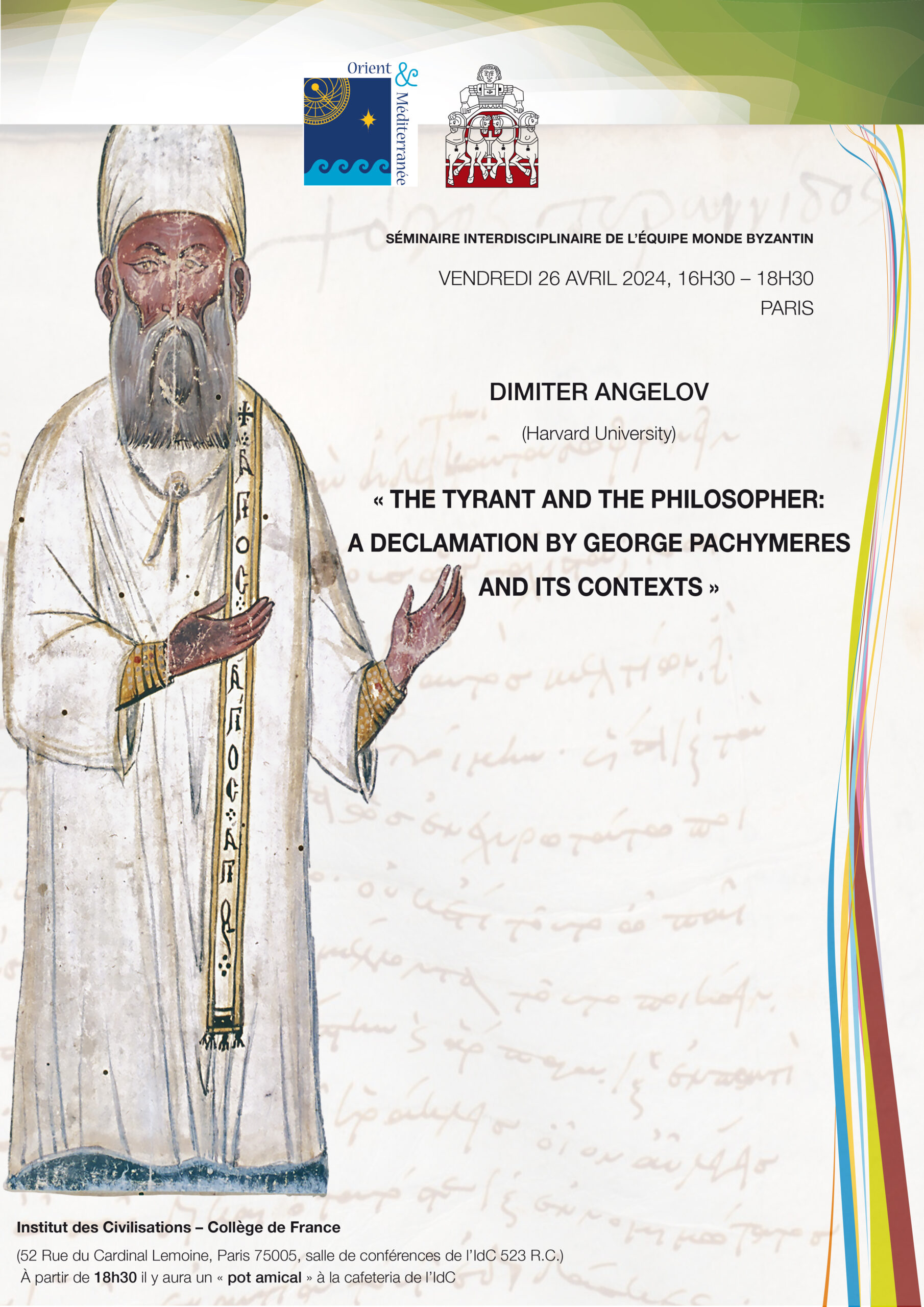

L’Unité porte également deux Instituts, l’IRBIMMA (Institut de Recherches sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée) de Paris 1 Panthéon-Sorbonne rattaché aux équipes Monde byzantin et Islam médiéval depuis la création en 2006 et l’Institut de Papyrologie rattaché à la direction depuis 2014 après que la chaire de grec (spécialité papyrologie) n’a pas été reconduite.

Ce rapprochement permet aussi des gains d’efficience par la mutualisation des moyens et a conduit à la création de cellules d’appui à la Recherche