Monographies

Monographies du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance – Collège de France

Collection fondée en 1982 par Gilbert Dagron et éditée par De Boccard jusqu’en 2000, puis par l’Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance (ACHCByz).

À partir de 2016, la collection Monographies est éditée par Typographia Byzantina et publiée par Peeters.

-

Volume de Collection

L’Eurasie autour de l’an 1000

cultures, religions et sociétés d’un monde en développement

Numéro : 57

-

Volume de Collection

Une société chrétienne

Naples, Amalfi, Gaète (VIe-XIIe siècle)

Numéro : 56

-

Volume de Collection

Culte des saints et littérature hagiographique

accords et désaccords

Numéro : 55

-

Volume de Collection

Maxime Planoudès, Lettres

Numéro : 54

-

Volume de Collection

Sirmium à l’époque des grandes migrations

Numéro : 53

-

Volume de Collection

Constantinople et les provinces d’Asie Mineure, IXe-XIe siècle

administration impériale, sociétés locales et rôle de l’aristocratie

Numéro : 52

-

Volume de Collection

L’Union à l’épreuve du formulaire

professions de foi entre Églises d’Orient et d’Occident (XIIIe-XVIIIe siècle)

Numéro : 51

-

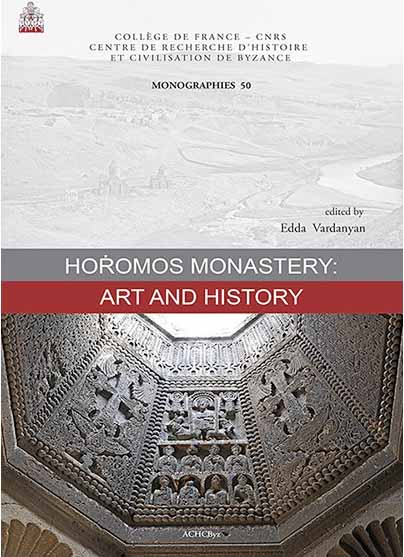

Volume de Collection

Hoṙomos Monastery

art and history

Numéro : 50

-

Volume de Collection

Lewond Vardapet, Discours historique

avec en annexe la Correspondance d’Omar et de Léon

Numéro : 49

-

Volume de Collection

Michel Psellos, Portraits de famille

Numéro : 48

-

Volume de Collection

“Pearls before swine”

missionary work in Byzantium

Numéro : 47

-

Volume de Collection

Nourritures terrestres, nourritures célestes

la culture alimentaire à Byzance

Numéro : 46

-

Volume de Collection

Inheritance, law and religions in the ancient and mediaeval worlds

Numéro : 45

-

Volume de Collection

Prostituées repenties et femmes travesties dans l’hagiographie géorgienne

Numéro : 44

-

Volume de Collection

Richesse et croissance au Moyen Âge

Orient et Occident

Numéro : 43

-

Volume de Collection

Thessalonique au temps des Zélotes (1342-1350)

actes de la table ronde organisée dans le cadre du 22e Congrès international des études byzantines, à Sofia, le 25 août 2011

Numéro : 42

-

Volume de Collection

Mnogosložnyj Svitok

the Slavonic letter of the three patriarchs to Emperor Theophilos

Numéro : 41

-

Volume de Collection

Léon le Diacre, Empereurs du Xe siècle

présentation, traduction et notes

Numéro : 40

-

Volume de Collection

Réduire le schisme ?

ecclésiologies et politiques de l’Union entre Orient et Occident (XIIe-XVIIIe siècle)

Numéro : 39

-

Volume de Collection

Géoponiques

Numéro : 38

-

Volume de Collection

Les réseaux familiaux

Antiquité tardive et Moyen Âge

Numéro : 37

-

Volume de Collection

The Pontic-Danubian realm in the period of the Great Migration

Numéro : 36

-

Volume de Collection

Liquid & multiple

individuals & identities in the thirteenth-century Aegean

Numéro : 35

-

Volume de Collection

La collection canonique d’Antioche

droit et hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique (IVe siècle)

Numéro : 34

-

Volume de Collection

Sceaux byzantins de la collection D. Theodoridis

les sceaux patronymiques

Numéro : 33

-

Volume de Collection

Juifs et chrétiens en Arabie aux Ve et VIe siècles

regards croisés sur les sources

Numéro : 32

-

Volume de Collection

Guerre et société au Moyen Âge

Byzance-Occident (VIIIe-XIIIe siècle)

Numéro : 31

-

Volume de Collection

Puer Apuliae

mélanges offerts à Jean-Marie Martin

Numéro : 30

-

Volume de Collection

Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam)

parole donnée, foi jurée, serment

Numéro : 29

-

Volume de Collection

Pierre Gilles, Itinéraires byzantins

Lettre à un ami. Du Bosphore de Thrace. De la topographie de Constantinople et de ses antiquités

Numéro : 28

-

Volume de Collection

Le martyre de Saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166)

Numéro : 27

-

Volume de Collection

L’embryon et son âme dans les sources grecques

(VIe siècle av. J.-C. – Ve siècle après J.-C.)

Numéro : 26

-

Volume de Collection

La Crimée entre Byzance et le Khaganat khazar

Numéro : 25

-

Volume de Collection

Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. 2

Numéro : 24

-

Volume de Collection

Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le Moyen Âge

mélanges offerts à Pierre Maraval

Numéro : 23

-

Volume de Collection

Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations

Numéro : 22

-

Volume de Collection

La fortune des grands monastères byzantins

fin du Xe – milieu du XIVe siècle

Numéro : 21

-

Volume de Collection

Chroniques d’épigraphie byzantine. 1987-2004

Numéro : 20

-

Volume de Collection

Lire et écrire à Byzance

Numéro : 19

-

Volume de Collection

Discours annuels en l’honneur du patriarche Georges Xiphilin

Numéro : 18

-

Volume de Collection

Byzance et les reliques du Christ

Numéro : 17

-

Volume de Collection

Du village à l’Empire

autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526)

Numéro : 16

-

Volume de Collection

Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. 1

Numéro : 15

-

Volume de Collection

La pétition à Byzance

Numéro : 14

-

Volume de Collection

Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin

Numéro : 13

-

Volume de Collection

Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades

de la fin du IIIe au VIIe s. après J.-C.

Numéro : 12

-

Volume de Collection

La transmission du patrimoine : Byzance et l’aire méditerranéenne

actes d’une table ronde tenue au Collège de France (24 et 25 novembre 1995)

Numéro : 11

-

Volume de Collection

Des Parthes au Califat

quatre leçons sur la formation de l’identité arménienne

Numéro : 10

-

Volume de Collection

Constantinople médiévale

études sur l’évolution des structures urbaines

Numéro : 9

-

Volume de Collection

Le traité d’urbanisme de Julien d’Ascalon

droit et architecture en Palestine au VIe siècle

Numéro : 8

-

Volume de Collection

Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles

Numéro : 7

-

Volume de Collection

Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle).

2, Les pratiques sociales

Numéro : 6

-

Volume de Collection

Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle).

1, Le droit impérial

Numéro : 5

-

Volume de Collection

Inscriptions de Cilicie

Numéro : 4

-

Volume de Collection

Paysages de Macédoine

leurs caractères, leur évolution à travers les documents et les récits des voyageurs

Numéro : 3

-

Volume de Collection

Le développement urbain de Constantinople

IVe-VIIe siècles

Numéro : 2

-

Volume de Collection

Villages de Macédoine : notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Âge.

1, La Chalcidique occidentale

Numéro : 1